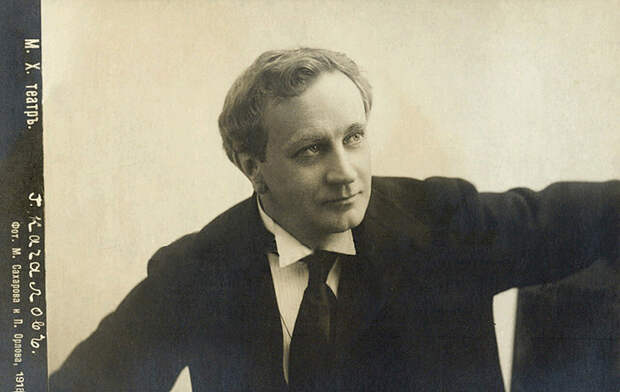

В Москве больше 30 лет нет улицы Качалова. В 1993 году на волне перемен она, как и многие другие столичные объекты, вернула свое историческое название – Малая Никитская, каковой была до 1948 года. В тот год скончался великий русский актер Василий Иванович Качалов, и эпоха Сталина имя артиста щедро и благодарно увековечила. Произошло это не потому, что кто-то проявил излишнюю поспешность и сентиментальность, или напротив – служебное рвение (Качалова почитали за одного из главных артистов времени, и очень любили в Кремле – скорее всего Сталин и дал команду на переименование). А потому что это было в характере эпохи, полагавшей, что вся предыдущая история человечества – это только пролог к современности, которая, в свою очередь, воплощает время всеобщего благоденствия (или пути к нему) и окончательных исторических оценок.

В том числе и в отношении Московского Художественного театра, чей творческий метод – система Станиславского – был признан единственно верным, венчающим вековую пирамиду театральных исканий. В том числе и в отношении Василия Ивановича Качалова, ведущего артиста МХАТа, получившего звание народного артиста СССР сразу же после его учреждения в 1936 году наряду с основоположниками театра и метода – Станиславским и Немировичем-Данченко. «Крутой раствор особого цемента / Рассчитан был на тысячи веков», как написал об этом времени Александр Твардовский. И добавлял: «Пришло так быстро время пересчета, / И так нагляден нынешний урок: / Чрезмерная о вечности забота, / Она, по справедливости, не впрок».

Между тем, конечно, глупо было бы делать Качалова исключительно или в первую очередь объектом исторического «пересчета». Он был сам по себе величиной, причем в художественном, а не в политическом мире. И не слишком в своей жизни эти миры «пересекал» – даже в той сугубо символической мере, в какой это происходило в жизни другого великого мхатовца и тоже народного артиста СССР из «первого списка» Ивана Михайловича Москвина, бывшего депутатом Верховного совета СССР. Хотя в дореволюционную пору молодой Василий Качалов и поддерживал приятельские отношения с будущими революционерами и даже одно время на волне фронды называл себе большевиком.

Вовсе не власть сделала Василия Качалова великим – скорее воспользовалась, вмонтировав в государственную машину ценностей, его огромным общественным признанием, пришедшим к артисту еще в предреволюционную пору. Его рисовали Серов и Малевич – представители разных художественных направлений, героем своих произведений сделали Бунин и Булгаков – и про них можно сказать также. А для многих Качалов прежде всего ассоциируется с его собакой Джимом, которой Есенин посвятил свое знаменитое стихотворение, где на шесть четверостиший про пса – про артиста всего две строки: «Хозяин твой и мил, и знаменит. / И у него гостей бывает в доме много…».

Именно таким – милым и знаменитым (большего и не надо!) – в недавнем сериале о Раневской, выполненным в эстетике интеллигентского комикса, сыграл Василия Ивановича Качалова Александр Домогаров. Он появляется в картине в самые неожиданные для героини моменты, не слишком влияет на ее жизнь, но неизменно становится отдушиной для ее полного завистников существования. И именно он, согласно преданию, придумывает Фаине Фельдман ее всем известный псевдоним – Раневская, будучи сам небезгрешным в этом отношении (настоящая фамилия Качалова – Шверубович).

Этот сериал в данном контексте важен не сам по себе, а как пример передачи исторической памяти. Без Раневской – во всяком случае в сознании деятелей современных масс-медиа, да и молодых поколений зрителей тоже, – не было бы сегодня в публичном поле ни Гельцер, ни Марецкой, ни Грибова, ни Меркурьева, ни других выдающихся мастеров прошлого, включая (возможно!) и самого Василия Ивановича. Между тем (что сегодня особенно важно), феномен Качалова – это сугубо театральный феномен. И, разумеется, феномен Художественного театра – еще не сталинской, «прогосударственной» поры, а поры живой – формирования его исключительного влияния на российское и мировое культурное (не только театральное!) сообщество.

Василий Качалов пришел в МХТ в 1900 году, очень быстро выбился в основной ряд актеров театра, став первым исполнителем в мировом репертуаре ролей Барона («На дне»), Пети Трофимова («Вишневый сад»), Виктора Каренина («Живой труп»). Станиславский, будучи на двенадцать лет младше Качалова, постепенно передал ему роли Тригорина и Вершинина, а потом и пальму первенства в актерском ансамбле театра, написав в одном из писем Немировичу Данченко: «…чего мне стоило уступить первенство актера – Качалову и другим. Я это сделал для дела…». Константин Сергеевич же, мечтая о роли Гамлета (и так и не сыграв ее), приветствовал назначение на эту роль Василия Качалова в постановке мирового классика, английского режиссера Гордона Крэга, который, в свою очередь, писал (при всех дальнейших серьезных расхождениях с Качаловым): «Главное лицо в театре – Гамлет. Он важнее режиссера (…). Пьеса – это он».

Сам же Качалов утверждал, что для него каждая новая роль – это рождение нового человека. И при всех спорах с Крэгом на стыке очень разных эстетик – мхатовского реализма и европейского модернизма, как можно предположить, и появился новый герой времени – Гамлет ХХ века – в исполнении Качалова, уже не романтического, а психологического свойства, и это породило основательную традицию его разных сценических и экранных воплощений – от Михаила Чехова через Иннокентия Смоктуновского и Владимира Высоцкого до Олега Ягодина и Данилы Козловского.

Важно и то, что Качалов – это актер звучащего слова. Великолепный чтец, в репертуаре которого (на радио, на пластинках, в концертах) были произведения Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Чехова, Блока, Маяковского. Недаром одним из главных актерских достижений Василия Ивановича историки театра называют роль «от автора» в инсценировке романа Льва Толстого «Воскресение», а своим учителем Качалова считал корифей чтецкого жанра Владимир Яхонтов. Это обстоятельство, надо полагать, во многом предопределило и отношения Василия Качалова с кинематографом. В немой период этот опыт свелся только к одной, правда, выдающейся работе – фильму Якова Протазанова «Белый орел» по рассказу Леонида Андреева «Губернатор», в котором Качалов сыграл главную роль, а в период звука, уже в советские времена, уделом артиста стали всякого рода озвучивания.

Но и здесь был свой показательный феномен. Начало звуковой эры для кинематографистов всего мира было сопряжено со страхом невольно перенести на пленку театр, разрушив собственно кинематографическую эстетику. Именно поэтому в первом звуковом голливудском фильме «Певец джаза» (1927) кино не столько заговорило, сколько запело. Потом это же самое произошло во французском фильме «Под крышами Парижа» (1930), где пел уже целый город. Исключением – в силу детективного жанра – мог бы стать немецкий фильм «М» («Убийца среди нас», 1931), но и тут, хоть хором и не пели, маньяка вычисляли с помощью мелодии, которую он бессознательно насвистывал.

И только первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь» (1931) начинался с бурлящего слова народного артиста республики Василия Качалова, который, появляясь в кадре «от автора», говорил в возвышенной стихотворной форме о необходимости бескомпромиссной борьбы с подростковым беспризорничеством, порождающим всякие прочие отклонения от норм советской жизни. И чего в этом пафосном жесте было больше – дани уважения к традиции звучащего мхатовского слова или попытки его прямого подцензурного использования вне музыкальных или изобразительных аллюзий – остается только догадываться.

А имя Качалова Москве, конечно, надо вернуть. Пусть не в историческом центре столицы (уже не получится), а в новых районах, но все-таки…

P. S. Говоря о «государственном присутствии» в жизни артиста нельзя не вспомнить еще один эпизод. В 1933 году на съемках фильма «Веселые ребята» были арестованы сценаристы Владимир Масс и Николай Эрдман. Причиной стали их басни политического содержания, которые не были опубликованы в советских СМИ, зато активно передавались из уст в уста. По свидетельству одного из современников, «Качалов, основательно подвыпив на правительственном приеме, взял да прочитал три басни Масса и Эрдмана. Сталин разгневался, назвал их «хулиганскими» (…). Качалов очень расстроен тем, что подвел Эрдмана и Масса». Впрочем, как считают знатоки темы, выступление Качалова было только поводом для готовящегося ареста, вызванного сменой общественно-политического курса в стране.

Ссылки по теме

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»

Опубликован трейлер «Раневской» с Мариэттой Цигаль-Полищук

Сериал о Фаине Раневской стартует 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION

Василий Качалов

На дне жизни

"Человек со свободными, как птица, мыслями" на сцене МХТ

Первое высшее почетное звание в СССР

Революционное слово Генрика Ибсена на сцене МХТ

Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь"

«Бронепоезд 14-69» на сцене МХАТ

«Гамлет» в постановке Гордона Крэга.

«На всякого мудреца довольно простоты» в Московском Художественном театре

Свежие комментарии